| Inhalt: Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden der GfK Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden der GPI Programm Freitag, 21. bis Samstag, 22. November 2008 Abstracts Die Deutsche Gesellschaft für Kybernetik Statut zur Vergabe des Wiener-Schmidt-Preises Die Preise der Deutschen Gesellschaft für Kybernetik Die Gesellschaft für Pädagogik und Information

|

|

|

Berliner November 2008

21. und 22. November 2008

Clubhaus der Freien Universität Berlin

Goethestr. 49, 14163 Berlin |

Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

liebe Freunde der Kybernetik,

herzlich Willkommen zum traditionellen Berliner November.

Wir wollen uns heute, insbesondere aber bei unserem morgigen Kolloquium mit dem Thema „1948 -2008: 60 Jahre Kybernetik -eine nach wie vor junge Wissenschaft?!“ beschäftigen.

1948 erschien nicht nur Norbert Wieners Werk "Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine" sondern auch Claude Elwood Shannon's bahnbrechende Arbeit "A Mathematical Theory of Communication".

Beide Arbeiten entfalteten in den folgenden Jahrzehnten eine enorme Wirkung. Während allerdings die Kybernetik aus dem Sprechgebrauch fast völlig verschwunden ist, wird über Shannons Arbeit im Zusammenhang mit der Diskussion über Wissen und die Wissens-gesellschaft weiterhin reflektiert.

Der

Berliner November im Jahre 2008 soll im 60. Jahr nach diesen beiden Publikationen

einer

Bestandsaufnahme gewidmet sein. Was bedeutet Kybernetik heute? Wo steht die

Kybernetik als Wissenschaft heute? Welche Entwicklungen der Kybernetik sind

erkennbar?

Der Freitag findet seinen Höhepunkt in der Vergabe des Wiener-Schmidt-Preises 2008 an Herrn Universitäts-Professor Dr. Robert Trappl, Wien. Die Jury votierte einstimmig zur Vergabe des Preises an diesen würdigen Preisträger. Ich freue mich, dass der Preisträger 2006, Herr Professor Dr. Felix von Cube sich bereit fand, den Festvortrag zu halten.

Ich wünsche Ihnen namens des Vorstands unserer Gesellschaft zwei interessante Tage im wunderschönen Clubhaus der Freien Universität Berlin.

Honorarprofessor Dr. Siegfried Piotrowski, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Gesellschaft für Kybernetik Informations- und Systemtheorie e.V., (GfK) Berlin

Grußwort zum Berliner November 2008

Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich freue mich mit Ihnen auf einen runden Geburtstag einer Wissenschaft, die in mehrfacher Hinsicht die Welt und die Menschen bewegt - ob diese das nun wahrnehmen oder nicht. Wir begehen dieses Jubiläum in der für Wissenschaftler gewohnten Weise: Wir treffen uns, um uns gegenseitig Fragen zu stellen und Antworten zu suchen oder zu versuchen, zu allen Themen, die uns in unserer täglichen Forschungsarbeit begegnen - sofern sie der Kybernetik zuzuordnen sind.

Der hohe Abstraktionsgrad kybernetischen Denkens ist der Grund dafür, dass praktisch alle Phänomen, denen Dynamik innewohnt, sich als kybernetische Problemstellungen ansehen lassen. Solchermaßen ist sicher gestellt, dass uns auch im nächsten Schock Jahre die Denkarbeit nicht ausgehen wird.

Sechzig Jahre heißt das, was wir unter Kybernetik verstehen, auch so. Ein Schock eben. Ist Kybernetik demnach eine – immer noch – junge Wissenschaft. Recht jung, ohne Zweifel, ist die Bezeichnung, die Bedeutung hingegen ist zeitlos. Von den Griechen stammt nicht nur die Bezeichnung, die griechischen Naturphilosophen hatten bereits durchaus kybernetische Vorstellungen, die Klassiker allzumal. Wenn man Platons Politik aus der Distanz betrachtet, dann erkennt man durchaus human- oder soziokybernetische Elemente. Wer würde behaupten, dass „regieren“ grundsätzlich etwas anderes bedeutet als „gestalten und steuern“. Aristoteles hat die einzelwirtschaftliche Kybernetik hinzu gefügt.

War Leonarde da Vince nicht letztlich praktischer Kybernetiker; Johannes Kepler bedachte die Steuerungszusammenhänge zwischen den Gestirnen und wer würde der Thermodynamik kybernetische Aspekte absprechen.

Wir brauchen uns über das Alter unserer Wissenschaft keine Gedanken zu machen. Der Mensch altert zweifellos, die Menschheit freilich nicht. Wissenschaftliche Erkenntnis mag wahr oder falsch sein, sie existiert außerhalb der Zeit.

Nutzen Sie die Zeit, die wir uns jedes Jahr im November in Berlin für die Kybernetik nehmen. Ich wünsche Ihnen - und uns allen - faszinierende neue Erkenntnisse - und weisen Ratschluss.

Univ.-Prof. Dr. Dr. Gerhard E. Ortner

Erster Vorsitzender der Gesellschaft für Pädagogik und Information e.V.

Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates der GfK e.V.

Freitag, 21. November 2008

09:30 Uhr

Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden der GfK

Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden der GPI

09:45 Uhr

Professor Dr. Wolfgang Winter: „Kybernetik und Ethik“

10:15 Uhr

Universitäts-Professor Dr. Dr. Gerhard E. Ortner: „Kybernetik und Bildungstechnologie - Wege und Irrwege durch sechs Jahrzehnte“

10:45 Uhr

Universitäts-Professor

Dr. Uwe Lehnert: „Zur

Bedeutung der Kybernetik als

systemorientierte Disziplin –

einst, derzeit und zukünftig“

11:30 Uhr

Pause

11:40

Dr. Bernd Mikuszeit: „Untersuchungen zu Blended-Learning und E-Learning in der ethischen Bildung“

12:00 Uhr

Universitäts-Professor Dr. Thomas A. Bauer: „Die Chancen der Ethik im Mediendiskurs, Wertekultur und medialisierte Weltdeutung“

12:20 Uhr

Universitäts-Professor Dr. Gerhard E. Zimmer: „Evaluation von Lernerfolg im E-Learning“

12:40

Universitäts-Professor Dr. Dimitris Charalambis: „Wertegemeinschaft und Mediengesellschaft“

13:00 Uhr

Pause

13:20 Uhr

LMR a.D. Dr. Gerhard Stroh: „Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist Grausamkeit“

13:35 Uhr

Dr. Marko Ivanisin: „Humanistic Approach to Technology Domination in Technology Enhanced Learning“

13:55 Uhr

Ass. Professor PhD Magdalena A. Kalaidjieva: „ Ethics and Computer Aided Researcher’ Community“

14:15 Uhr

Helga Gisbertz: „Ethisches Lernen in der allgemeinen Erwachsenenbildung“

14:30 Uhr

Pause

14:50 Uhr

Dr. Ute Szudra: Themenfelder ethischer Bildung im Projekt EHIKMEDIA

15:10 Uhr

Dipl.-Theol. Dirk Rellecke: Multimedia- und Blended-Learning-Angebote für die ethische Bildung

15:30

Dr. Martin Ganguly: Medienpräsentation „Adrian will tanzen“

16:00 Uhr

Christina König: Medienpräsentation „Wa(h)re Schönheit“

16:30 Uhr

Pause

Vergabe des Wiener-Schmidt-Preises 2008

17:00 Uhr

Professor Dr. rer. nat. Felix von Cube: „Stehe oder falle - Eingriffe in natürliche Gleichgewichtssysteme“

17:25 Uhr

Professor Dr. Siegfried Piotrowski: „Der Wiener-Schmidt-Preis“

17:30 Uhr

Universitäts-Professor Dr. Dr. Gerhard E. Ortner: Grußwort zur Preisverleihung

17:35 Uhr

PD Dr. Rudolf Seising: Laudatio auf den Preisträger 2008

17:40 Uhr

Verleihung des Wiener-Schmidt-Preises durch die Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft für Pädagogik und Information e.V. (GPI), Paderborn und der Gesellschaft für Kybernetik, Informations- und Systemtheorie e.V. (GfK), Berlin

17:50 Uhr

Universitätsprofessor Dr. Robert Trappl, Wien: Dankesworte des Preisträgers

18:05 Uhr

Stehempfang mit musikalischer Umrahmung durch das Jazz-Duo Matti Klein (Klavier) und Tim Schäfer (Kontrabass), Studierende des Jazz-Instituts Berlin (HSM Hans Eisler)

Samstag, 22. November 2008

08:30 - 09:45

Mitgliederversammlung der GfK

Kolloquium: 60 Jahre Kybernetik

|

10:00 Uhr |

|

|

|

|

|

|

|

Drs. MIB Paul Flachskampf: |

|

|

|

|

|

|

|

"Unternehmenskybernetik eine anwendungsorientierte und integrativ |

|

|

||||

|

angelegte Wissenschaft" |

|

|

|

|

|

|

|

10:35 Uhr |

|

|

|

|

|

|

|

Dipl. oec. Rainer Weichbrodt: |

|

|

|

|

|

|

|

"Organisationskybernetische Grundlagen und deren praktische Umsetzung" |

|

|||||

|

11:10 Uhr |

|

|

|

|

|

|

|

Dr. Frank Dittmann: |

|

|

|

|

|

|

|

"Konnektionismus, Netzwerktheorie und Synergetik: Kybernetisches Denken |

|

|||||

|

nach dem Ende der Kybernetik" |

|

|

|

|

||

|

11:45 Uhr |

|

|

|

|

|

|

|

PD Dr. Rudolf Seising, Wien |

|

|

|

|

|

|

|

"Information - ein Begriff im Fluss. 60 Jahre 'Mathematische Theorie der Kommunikation'" |

||||||

|

12:20 Uhr |

|

|

|

|

|

|

|

Pause |

|

|

|

|

|

|

|

13:00 Uhr |

|

|

|

|

|

|

|

Dr. habil. Rainer Thiel: |

|

|

|

|

|

|

|

"Kybernetik und Entwicklung der Dialektik - Ergebnis und Perspektiven" |

|

|

||||

|

13:35 Uhr |

|

|

|

|

|

|

|

Universitätsprofessor Dr. André Frank Zimpel: |

|

|

|

|

||

|

"Der zählende Mensch. Das Problem der Verobjektivierung des menschlichen |

|

|||||

|

Erlebens in mathematischen Modellen" |

|

|

|

|

||

|

14:10 Uhr |

|

|

|

|

|

|

|

Pause |

|

|

|

|

|

|

|

14:25 Uhr |

|

|

|

|

|

|

|

Jürgen Luga eLearning-Experte: |

|

|

|

|

|

|

|

"Konnektivität - Kybernetik des Lernens" |

|

|

|

|

||

|

15:00 Uhr |

|

|

|

|

|

|

|

Professor Dr. Hanns-Werner Heister: |

|

|

|

|

||

|

"Homöostase historisch: Zu Fragen der Regelung des musikalischen Tonsatz-Systems" |

||||||

|

15:35 Uhr |

|

|

|

|

|

|

|

Zusammenfassung, Abschlussdiskussion

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

![]()

Zur Bedeutung der Kybernetik

als systemorientierte Disziplin –

einst, derzeit und zukünftig.

Universitäts-Professor Dr.-Ing. Uwe Lehnert

Es soll eine Art Bestandsaufnahme gemacht und das Selbstverständnis unserer Gesellschaft, der GfK, zur Sprache gebracht werden. Ich möchte die Frage thematisieren, welche Rolle die Kybernetik einst, heute und in absehbarer Zukunft im Wissenschaftsgefüge gespielt hat, derzeit spielt und vermutlich zukünftig spielen wird.

Gedankenfolge:

Was hat die Kybernetik bzw. die kybernetische Betrachtungsweise bisher geleistet?

Welche Rolle spielen derzeit kybernetische Begriffe und kybernetisches Denken?

Zur zukünftigen Bedeutung der Kybernetik, vor allem für das Verständnis hochkomplexer nachrichtenverarbeitender Systeme

Wenn der zentrale Begriff im Namen unserer Gesellschaft sich überholt hat, der zentrale Gegenstand unserer Gesellschaft für Kybernetik nicht mehr von relevantem wissenschaftlichen Interesse ist und vor allem kybernetische Prinzipien und Ansätze sich als nicht mehr geeignet erweisen, dann allerdings wäre es höchste Zeit, die Auflösung unserer Gesellschaft zu betreiben.

Besteht dazu Anlass? Diese Frage soll diskutiert und beantwortet werden.

Ethics and Computer Aided Researcher' Community

Magdalena A. Kalaidjieva, Institute of Control and Systems Research,

Bulgarian Academy of Sciences

The author shows important moments in the dynamic system of the scientific research and creativity process, which have an impact on promoting or weighing down its efficiency, as well as the researcher’s (team’s) development and intellectual end product quality. Ethics and traditions in science are the best (but not always best working) assurance for efficiency and benefits. The states, the factors influencing them from the inside of the process, as well as from the outside – from the society as a whole, compose a membrane mechanism regulating the process. She takes the concept of membrane out of biology, biochemistry and biophysics and generalises its functions and properties for general systems theory using the concept of hierarchy as a mediator. The paper applies it in the relation between the system of human society and the system of science. 11 classes and 8 sub-classes of dynamic membranes are influencing the intermediate outputs, but also being influenced by the local conditions among fine tuned subsystems and loops.

The dynamic system of the scientific research and creativity process embraces: 1) Human intellect and human being; 2) Author’s/team’s development throughout the process; 3) Author’s activity for investigating and processing the object, 4) Author’s developing methods, tools, and materials for it; 5) Material result(s) of her/his/team’s performance and the immaterial knowledge around it; as well as their 6) Transformations from one subsystem into the other in the dynamics of generating or emerging new knowledge and forwarding it as innovations to society. Natural hierarchic relations in society, within the scientific community and process hierarchies are used conceptually.

Management methods used in other sectors of society transferred without sufficient care may harm the fine tuned mechanism of science. The interplay between hierarchy of scientific degrees and titles with the hierarchy of institutional management is discussed as one complex hierarchy – the merged scientific with management hierarchy. It has 11 aspects of decomposition. The straight hierarchy complex from the viewpoint of the manager / leader and the inverse one – from the viewpoint of the researcher-performer are a couple with the same structure, but with opposite directions. As the 2nd postulate for hierarchies declares both always appear together.

A special attention is paid to the researcher’s integrity and communications.

Stehe oder falle – Eingriffe in natürliche Gleichgewichtssysteme

Professor Dr. rer. nat. Felix von Cube

Zunächst ein Beispiel aus der technischen Kybernetik: Ein Mensch bewege sich in einem thermostatisch geheizten Raum, es wird ihm zu warm, er öffnet das Fenster, die kühle Luft sorgt kurzfristig für Abkühlung, danach wird es wärmer als zuvor.

Ein Beispiel aus der biologischen Kybernetik: Jemand friert auf dem Weihnachtsmarkt und trinkt zum Aufwärmen einen Glühwein, dadurch erweitern sich die Blutgefäße, die Wärmeabgabe wird verstärkt, der Mensch friert erst recht.

Die Art der menschlichen Eingriffe in natürliche Gleichgewichtssysteme ist vielfältig: Sie reicht von Monokulturen über die Einbürgerung fremder Pflanzen und Tiere bis zur Verwöhnung und Umweltzerstörung. Aber warum greift der Mensch ein, oft sogar wider besseren Wissens?

Ich behaupte: Das Motiv ist durchweg die Maximierung von Lust und die Vermeidung von Unlust. Die Lustempfindung bei Triebbefriedigung ist bekanntlich eine Mutation mit Selektionsvorteil. Aber nur der Mensch ist auf Grund seiner Reflektionsfähigkeit in der Lage, sie durch Wiederholung und Erhöhung von Reizen immer weiter zu steigern. In der Wohlstandsgesellschaft hat er die Möglichkeit hierzu: Er will königlich speisen und wird zu dick, er will sexuelle Lust maximieren und verliert Bindung, er strebt nach Rang und Ansehen und schadet der Gemeinschaft.

Nun muss man klar sehen: Am Luststreben selbst lässt sich nichts ändern, es liegt in unserem evolutionären Programm. Also bleibt nur eines: Wir müssen unser Lusttreben so erfüllen, dass es keinen Schaden anrichtet, für uns selbst nicht, nicht für andere, nicht für die Umwelt. Das muss unser Kriterium sein für Eingriffe in die Natur, insbesondere in unsere eigene Natur.

Unternehmenskybernetik –

eine anwendungsorientierte und integrativ angelegte Wissenschaft

Drs. MIB Paul Flachskampf

Die Unternehmenskybernetik betrachtet Unternehmen und Organisationen als offene, sozio-technische, ökonomische und vielfältig vernetzte Systeme. Somit werden Unternehmen als lebende Systeme aufgefasst, in denen Informationen und Ressourcen durch komplexe Prozesse zu Produkten werden. Ein Unternehmen ist ein komplexes System, dessen Teile in einer dynamischen Ordnung zueinander stehen und zu einem Wirkungsgefüge vernetzt sind. Den Regelkreisgedanken der Kybernetik auf Unternehmen anzuwenden ist der Kern der Unternehmenskybernetik.

Das Ziel des Instituts für Unternehmenskybernetik ist es, die Erkenntnisse der Kybernetik für Unternehmen hinsichtlich der funktionalen Beschreibung dynamischer Systeme fachdisziplinübergreifend anzuwenden und so allgemeine Regeln für die Gestaltung von Unternehmen zu liefern. In interdisziplinären Forschungsprojekten werden Praxislösungen auf Basis der Unternehmenskybernetik entwickelt. Wissenschaftliche Grundlage sind dabei u.a. die Theorien von Stafford Beer, Frederic Vester, Fredmund Malik, Klaus Henning sowie Humberto Maturana und Francisco Varela.

Im Folgenden werden einige Projektbeispiele aus den Jahren 2005 bis 2008 angeführt, die zeigen sollen, dass die Kybernetik nichts von ihrer Aktualität eingebüßt hat:

NowBITs - Investitionen bewerten

Das Ziel des Projektes war die Entwicklung, Erprobung und transferfähige Aufbereitung eines praktikablen Verfahrens, das vor allem mittelständische Unternehmen in die Lage versetzt, die mit IT-Outsourcing-Strategien und IT-Outsourcing-Lösungen verbundene Make-or-Buy-Entscheidung mit einem vertretbaren Aufwand ausgewogen planen und wirtschaftlich fundiert beurteilen zu können. In sieben Teilschritten wurde dabei ein regelkreisbasiertes Bewertungsverfahren eingesetzt.

AutoPreforms - Textile Preforms

Eine breite Anwendung von Faserverbundwerkstoffen (FVW) scheitert am geringen Automatisierungsgrad in der Herstellung sowie an dem aus der geringen Nachfrage resultierenden hohen Preis der Materialien. Wegen der enormen Kostenersparnis wurde mit diesem Projekt mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit zur automatischen Herstellung textiler Preforms gegeben. Ein Teil des Projekts war die Anwendung eines beteiligungsorientierten, unternehmenskybernetischem Verfahren zur Auswertung des Kosten und Nutzen eines solchen Fertigungsverfahren.

Jungunternehmen - Auf dem Weg zum konsolidierten Mittelstand:

Das Ziel des Vorhabens ist es, ein ganzheitliches Managementinstrumentarium für die Unterstützung von Jungunternehmen im Übergang zum konsolidierten Mittelstand zu entwickeln und zu erproben. Eine systematische und kybernetisch orientierte Anwendung von Typologie, kritischem Erfolgsfaktorenmodell, Früherkennungssystem und Methodenlandkarte ermöglicht dem Jungunternehmer somit ein prospektives, geplantes Managementhandeln. Diese vier Ziele des Projekts stehen hierbei in einem prozesshaften Zusammenhang, der als kybernetischer Regelkreis begriffen werden kann.

Cultural Based Change - Kultur im Change Management

Der Gegenstand dieses Projektes ist die Entwicklung eines Verfahrens zur qualitätsorientierten Durchführung von Change-Prozessen in Unternehmen auf Basis unternehmenskybernetischer Grundprinzipien wie z. B. des Lern- und Lebenszyklus. Unternehmen können so ihre Unternehmenskultur in reduzierter Komplexität als Summe von Merkmalen bewerten.

Organisationskybernetische Grundlagen und deren praktische Umsetzung

Rainer Weichbrodt, think!tank GmbH Dortmund

Längst gibt es eine Vielzahl von Managementsystemen wie Qualitäts-, Umwelt-, Risiko- oder Gesundheitsmanagement, die einem einheitlichen Muster folgen. Die Dortmunder brühne gruppe setzte sich bereits 1991 zum Ziel, die Muster von Managementsystemen so zu adaptieren, dass ein einziges Managementsystem alle Perspektiven und Funktionen abdecken sollte. Im Jahr 1999 wurde offiziell der TQM-Ansatz in Orientierung an dem Business Excellence Model der European Foundation for Quality Management fortgeführt und ein professionelles Wissensmanagement aufgebaut. Um dies zu unterstützen wurde das Management-Expertensystem PAMELA® entwickelt. Die kybernetischen Grundlagen für dieses Managementsystem waren

Das Modell überlebensfähiger Systeme von Stafford Beer (vsm)

Das Sensitivitätsmodell von Frederic Vester

Die drei Lernschleifen nach Gregory Bateson

Das Business Excellence Modell der EFQM

Das Gesetz überlebensfähiger Systeme ist im wesentlichen von der St. Galler Management-Schule aufgenommen worden. Die drei Managementebenen (normativ, strategisch und operativ) sind aus den drei Ebenen des viable system model von Stafford Beer abgeleitet. Gregory Bateson hat mit seinen drei Lernschleifen Deutero-Learning (Ebene der Werte und Grundannahmen), Double-Loop-Learning (Ziele) und Single-Loop Learning (Maßnahmen) eine Möglichkeit aufgezeigt, insbesondere im Bereich des organisationalen Lernens über systematische Reflektion, Verbesserungspotenziale zu identifizieren und auszuschöpfen. Das EFQM-Modell bietet nun einen Orientierungsrahmen über 9 Ober- und 32 Unterkriterien, die miteinander in Ursache-Wirkung-Beziehung stehen.

Das Management-Expertensystem PAMELA®

PAMELA® steht für die Prozessschritte plan-act-measure-explain-learn-assume. Es bietet die Verwaltung und Steuerung von Zukunftsannahmen, Zielen, Kennzahlen und Maßnahmen. Wichtig ist dabei die Vernetzung die Objekttypen, so dass nachvollziehbar ist, welche Maßnahme wie auf welches Ziel wirkt. Das Review von Annahmen, Zielen und Maßnahmen ist ebenso möglich. Auch Kennzahlen sind vernetzt, so dass positive Rückkopplungsschleifen ermittelt werden, die Hinweise auf Treiber des Systems geben. Bei der Anlage von Maßnahmen werden potenzielle Wirkungsausbreitungen angeben, die bei der Planung berücksichtigt werden können. Schnell können Subsysteme in Cockpits dargestellt werden, deren Ursache-Wirkung-Beziehung schnell analysiert werden können.

Die Lösung wurde mit zahlreichen Innovationspreisen ausgezeichnet wie dem „Wissensmanager des Jahres 2003“ und den „BestPratice IT-Award 2006“.

Konnektionismus, Systemtheorie und Synergetik

Kybernetisches Denken nach dem Ende der Kybernetik

Dr. Frank Dittmann, Deutsches Museum, München

1948 legte Norbert Wiener mit dem Buch "Cybernetics" das Gründungsdokument der Kybernetik vor. Diese Denkrichtung bezog ihre Wissensbestände, Fragestellungen und Methoden aus einer ganzen Reihe von älteren Wissenschaftsgebieten und versuchte sie zu integrierten. Nach einem Höhepunkt in den 1950er und 1960er Jahren, kam es seit Mitte der 1960er Jahre zu ersten Erosionserscheinungen. Auch wenn der Begriff Kybernetik bald verschwand, verblieben die meisten Erkenntnisse in jenen Disziplinen, die von der Ausdifferenzierung profitierten. Wissensbestände, Methoden und Denkweisen erfuhren so einen Prozess des Aufhebens im dreifachen Hegelschen Sinne.

Diese Prozesse sollen an drei Beispielen untersucht werden: Dabei geht es zunächst um Neuronale Netze, die ein wichtiger Ausgangspunkt für die Entwicklung der Kybernetik waren, wurden sie doch bereits 1943 in einem Aufsatz von Warren McCulloch und Walter Pitts beschrieben. Allerdings geriet die Idee zunehmend in Vergessenheit, da es schien, dass Computern mit der von Neumann-Architektur durch die Verbesserung ihrer Leistungsfähigkeit, wie sie im Mooreschen Gesetz beschrieben wird, prinzipiell keine Grenzen gesetzt sind. Seit den 1990er Jahre spielen Künstliche Neuronale Netze in der Künstlichen-Intelligenz-Forschung wieder eine große Rolle, vor allem im Zusammenhang mit der Mustererkennung.

Eine Wissenschaftsdisziplin, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg auch parallel und teilweise in Abgrenzung zur Kybernetik entwickelt hatte, ist die Systemtheorie. Auch hierin gingen – fast selbstverständlich - viele Erkenntnisse und Methoden der Kybernetik ein. Während in der Systemtheorie vornehmlich die Funktion von Systemen untersucht wird, nahmen die Entwicklungstheorien wie Autopoiese; Chaostheorie oder Synergetik vor allem die zeitlich Veränderung in den Blick. Damit halfen sie, die teilweise mechanistische Betrachtungsweise der Entwicklung von Systemen in der Kybernetik zu überwinden.

Information

– ein Begriff im Fluss

60 Jahre „Mathematische Theorie der Kommunikation“

Privatdozent

Dr. Rudolf Seising, Ludwig-Maximilians-Universität München

Der Begriff der Information charakterisiert Erfolge und Probleme, die uns nach den Entwicklungen in Elektro- und Computertechnik, Etablierung von Informatik und KI-Forschung als wissenschaftliche Disziplinen des wissenschaftlich-technischen Systems und Einführung nahezu weltweiter Verfügbarkeit von Informations- und Kommunikationstechnologie im 20. Jahrhundert beschäftigen.

Der von dem US-amerikanischen Mathematiker und Elektrotechniker Claude Elwood Shannon (1916-2001) im Jahre 1948 veröffentlichte Artikel The Mathematical Theory of Communication steht für den Beginn der Informationstheorie, nicht zuletzt wegen einer allgemeinverständlichen Darstellung, die der Mathematiker und damalige Director of Natural Sciences der Rockefeller Foundation Warren Weaver (1894-1978) dazu im Folgejahr für den Scientific American publizierte.

Beide Texte wurden dann noch im gleichen Jahr in einem gemeinsamen Buch veröffentlicht, wobei der von Weaver überarbeitete Text nun als Einleitung zu Shannons Abhandlung diente.

In den Jahrzehnten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde der Informationsbegriff immer wieder kontrovers diskutiert, zum einen unter den von Weaver betonten Aspekten der Syntaktik, Semantik und Pragmatik, die unmittelbar auf die früheren Arbeiten zur Semiotik (Charles S. Peirce, William Morris) hinweisen, als auch hinsichtlich der notwendigen und wünschenswerten Abgrenzungen zu den Begriffen „Daten“ und „Wissen“.

In den 60 Jahren nach Etablierung der Informationstheorie, Entstehung der Informatik und Ausrufung des Informationszeitalters ist der Begriff der Information stets „im Fluss“ geblieben.

In der „Historischen Epistemologie“ nach H.-J. Rheinberger lässt sich die Unschärfe eines Begriffs oder „epistemischen Dings“ als Ursache einer Spannung verstehen, in der auch seine Produktivität liegt. In seiner Theorie der „Experimentalsysteme“ als die „kleinsten vollständigen Arbeitseinheiten der Forschung“ erweisen sich „epistemischen Dinge“ als irreduzibel verschwommen und vage, und in dieser für epistemische Dinge geradezu charakteristischen Unschärfe liegt die epistemologische Möglichkeit, die zu wissenschaftlichem Fortschritt führen kann.

Rheinberger hat „die historische und disziplinäre Entwicklung von Gendarstellungen als Beispiel für die Trajektorie eines unscharfen Begriffs“ durchgeführt und damit ein Programm der „Epistemologie des Ungenauen“ entworfen. Die historische und disziplinäre Entwicklung des verschwommenen Informationskonzepts zeigt in ähnlicher Weise, dass gerade in dieser Unschärfe die epistemologische Möglichkeit liegt, wissenschaftlich positiv zu wirken.

Kybernetik und Entwicklung der Dialektik - Ergebnisse und Perspektiven

Dr. phil. habil. Rainer Thiel

Paradigmatisch wird der regelungstheoretisch inspirierte Aspekt der Kybernetik mit seinem Kernbegriff „Rückkopplung“ dem Vortrag zugrunde gelegt. Darauf fokussiert wird die Beziehung von Kybernetik und philosophischer Dialektik erörtert. Letztere wird hinsichtlich der Darstellung, die sie in Lehrbüchern gefunden hat, als defizitär, der Präzisierung und Erweiterung bedürftig dargestellt. Dabei wird die geistesgeschichtliche Spanne von Hegel über Marx, Norbert Wiener und Georg Klaus in betracht gezogen. Die erforderlichen Erläuterungen werden vorgenommen gestützt auf Erkenntnisse, die Georg Klaus und Rainer Thiel im Verlaufe ihres Lebens gewannen und der Öffentlichkeit zugängig gemacht haben. Es wird angemerkt, dass mathematische Sprachen hilfreich waren und weiterführen können. Es wird erläutert, warum diese Erkenntnisse noch weit davon entfernt sind, in breiteren Kreisen zur Kenntnis genommen zu werden. Es wird darauf verwiesen, dass mechanistisch geprägte Vorstellungen aus der Zeit vor Hegel und vor Wiener noch heute das Denken über Vorgänge in Natur und Gesellschaft beeinflussen. Die universell relevanten Erkenntnisse gruppieren sich um die universell bedeutsamen Begriffe „Rückkopplung“, „Realrepugnanz“ und „dialektischer Widerspruch“. Als verheißungsvoll für die weitere geistesgeschichtliche Entwicklung werden Erkenntnisse vorgestellt, die im Bereich der technisch-ökonomischen, industrie-bezogenen Entwicklung durch eine Gruppe prononcierter Erfinder im Zusammenwirken mit R. Thiel als philosophischem Dialektiker gewonnen und in Erfinde-Workshops auch praktiziert wurden. Sie haben zur Ausarbeitung methodologischer Handreichungen geführt. Diese sind öffentlich zugängig. Sie tragen auch bei zur Ausgestaltung systemtheoretischer Ansätze, die andernorts mit Kybernetik und mit dem mathematischen Sprachpotenzial in Zusammenhang gebracht werden. Das wird in diesem Vortrag fast wortlos vorausgesetzt und nur für einen speziellen Fall mittels zweier Folien demonstriert.

Dass inzwischen empirische Forschungen zur Gewissheit gesteigert haben, diese empirisch untersetzten Erkenntnisse - mutatis mutandis - in offensichtlich allen Lebensbereichen ausnutzen zu können, kann im Vortrag nur erwähnt werden. Gleichwohl wird vorgeschlagen, die einschlägigen Erkenntnisse einzelner Philosophen und Erfinder sowie selbstbewusster Kybernetiker als Unterrichtsstoff im Bildungswesen zur Modernisierung bejahrter Inhalts-Vorstellungen zur Geltung zu bringen. Dabei kann auf die im Vortrag dokumentierte Erfahrung vertraut werden, dass selbst Schüler die Grundgedanken der oben erwähnten Phänomene verstehen können. Mit diesem Ausblick abschließend drückt der Autor die Überzeugung aus, dass Kybernetik nicht nur Geburtshelfer der Ära von Rechenmaschinen und schnellen Übertragungskanälen ist, sondern im Verbund mit philosophischer Dialektik zur geistesgeschichtlichen Entwicklung beitragen kann, die über pragmatische Nutzung von Computern und Gewöhnung an zwiespältige Computerspiele hinausgeht.

Der zählende Mensch

Das Problem der Verobjektivierung des menschlichen Erlebens in mathematischen Modellen

Univ.-Professor Dr. habil. André Frank Zimpel

Forschung ist heute vorwiegend heuristisch. Das Wort „Heuristik“ geht auf das griechische Wort „heurisko“ (ευρισκω) zurück. Es bedeutet „finden“, „entdecken“ und „erfinden“. Im selben Zusammenhang tritt oft auch das Wort „Empirie“ auf, zurückgehend auf das griechische Wort „empeiros“ (εμπειρος) für „erfahren“ und „erprobt“. Spätestens seit Fechner (1801−1887) begannen empirische Untersuchungen des subjektiven Erlebens von Menschen, die Naturwissenschaften nachzuahmen. Die Fundamente dieser Vorgehensweise sind aber recht instabil:

1.) Außensicht: Empirischen Studien liegen zumeist Zufallsstichproben zugrunde. Statistische Untersuchungen verlieren zwangsläufig die individuelle Seite des Erlebens aus dem Blick. Außerdem gilt bei der statistischen Auswertung von Zufallsexperimenten zu Recht: Ein Zufallsexperiment beweist gar nichts. Erkennt man diese Prämisse an, ergibt sich ein folgenschweres Problem: Selbst eine Serie von eintausend Zufallsexperimenten ist als Ganzes auch nicht mehr als nur ein einzelnes Zufallsexperiment.

2.) Supersicht: Beurteilungen sind niemals unabhängig von den Urteilenden. Beurteile ich zum Beispiel das Erlebnis einer anderen Person, stellt sich sofort die Frage: Welche Erlebnisse haben mein Urteil beeinflusst? In den Naturwissenschaften mag diese Selbstbezüglichkeit des Urteilens (kurz: Selbstreferenz) weitestgehend ausblendbar zu sein. Aber immer dann, wenn wir es mit subjektiven Erlebnissen zu tun haben, ist diese Selbstreferenz von eminenter methodischer Bedeutung.

3.) Innensicht: Um entscheiden zu können, ob eine bestimmte Bedingung oder Einwirkung ein bestimmtes subjektives Erleben bewirkt, müsste ich streng genommen mehrmals die gleiche Situation erleben können, ohne mich durch das Erlebnis zu verändern. Selbst eineiige Zwillinge könnten solche idealen Versuchsbedingungen nicht gewährleisten, weil es sich bei einem Menschen immer um mehr als die Summe aus Genen und Umwelteinflüssen handelt.

Auch eine Ausweitung der Expertise auf eine Gruppe von Urteilenden löst dieses Problem der Selbstreferenz nicht. Denn diese Ausweitung verschiebt das Problem nur von der individualpsychologischen Ebene auf eine gruppendynamische. Der Ausweg ist die Überwindung eines einseitig heuristisch ausgerichteten Forschungsansatzes zugunsten eines pragmatischen Ansatzes. Das Wort „pragmatisch“ enthält das griechische Wort „pragma“ (πραγμα). Es bedeutet so viel wie „Handeln“ und „Beschäftigung“. Statt von Pragmatismus sollte man, wegen des resignativen Beigeschmacks, lieber von Handlungswissenschaft sprechen. Der Begriff „Handlungswissenschaft“ taucht im engeren Sinne immer öfter in verschiedenen Disziplinen auf. Beispiele sind die Sozialarbeitswissenschaft, die politische Ökonomie und die Didaktik. Meist geht es dabei um Anwendung oder Orientierung an der Praxis. Handlungswissenschaft will hier in einem viel weiteren, viel umfassenderen Sinne verstanden sein: Handlungswissenschaft überfaltet den Riss zwischen Geistes- und Naturwissenschaft. Ihre Aufgabe ist die Überprüfung der Stimmigkeit von Ergebnissen aus unterschiedlichen Beobachtungsperspektiven: der Außen-, Super- und Innensicht. Praktische Anwendungen sind zum Beispiel das Biofeedback von Hirnstrombildern am PC oder die Wirkungsweise von Hirnschrittmachern.

Welche

Methoden der Mathematik passen nun aber zur Handlungswissenschaft? Antwort:

die Spieltheorie, selbstbezügliche (rekursive) Gleichungen, Computersimulationen,

die fraktale Geometrie – kurz: das mathematische Methodeninventar der

Kyberneti

Konnektivität - Die Biologie des Lernens

Jürgen Luga, eLearning-Experte

Leben heißt Problemlösen. So umschrieb der Wiener Philosoph Karl Popper einen Zustand, den wir täglich erfahren. Ständig werden wir mit großen und kleinen Problemen bombardiert, die uns Entscheidungen abverlangen.

Stichwort Innovationsrasanz. Vergleicht man - am Beispiel der USA - den Zeitraum, der benötigt wurde, um 50 Millionen Nutzer zu erreichen, so brauchte Radio dafür 38 Jahre und Fernsehen immerhin 13 Jahre. Dem Internet, in Form des World Wide Web, gelang es in nur 5 Jahren.

Globalisierung und Innovationsrasanz sind erst einmal neutrale Entwicklungen, denen eine Eigendynamik innewohnt, die ein Staat, ein Konzern, eine Organisation oder ein Mensch zwar beeinflussen, jedoch in ihren Auswirkungen niemals vollständig erfassen, geschweige denn kontrollieren kann. Sie sind Chance und Problem in einem.

Die gefühlte Dichte von Problemen scheint ständig zuzunehmen und die Halbwertzeit einer getroffenen Entscheidung wird immer kürzer. Dieses Phänomen lässt sich für viele Bereiche des Privat- oder Arbeitslebens diagnostizieren. Umgangssprachlich wird das Phänomen unzutreffend mit „Schnelllebigkeit“ genannt, eine Umschreibung, die in die Irre führt. Besser wäre es vielleicht, von „Entscheidungs- oder Problemdichte“ zu sprechen. Wurde im 20.Jahrhundert überwiegend die Lösung eines Problems delegiert, oder anders ausgedrückt, es wurde Arbeit von wenigen „Führungspersonen“ auf viele „Ausführende“ verteilt, so werden im 21.Jahrhundert überwiegend Probleme delegiert. Also nicht genug damit, dass die Komplexität im Alltag für den einzelnen deutlich spürbar zunimmt, nein, es müssen auch ständig neue oder alte Probleme unter neuen Bedingungen selbstständig gelöst werden.

Probleme lösen, lässt sich nicht auf das Entscheiden reduzieren, Probleme müssen gemanagt werden und dazu gehört mehr als die reine Entscheidung, z.B. die bereits genannten Tätigkeiten des Managens: Planen, Organisieren, Kontrollieren oder Kommunizieren.

Lernen und Kommunizieren werden zu zentralen Voraussetzungen Leben und (Arbeits-)Alltag zu meistern. Um Konnektivität, einerseits als Fähigkeit neues Wissen an vorhandenes "anzubinden" und Konnektivtität andererseits als Beziehungsfähigkeit, darum geht es im Vortrag, der die Biologie des Lernens zum Inhalt hat.

Homöostase historisch:

Zu Fragen der Regelung des musikalischen Tonsatz-Systems

Hanns-Werner Heister

1. Begriffe aus der Kybernetik sind im letzten halben Jahrhundert auch in das Reden über Musik eingedrungen und werden dort vorwiegend unreflektiert verwendet. Versucht wird hier, solche Begriffe über das Metaphorische hinaus explizit zu machen, zu reflektieren, zu präzisieren und damit für weitergehende Forschungen zu aktivieren – das dann möglichst in integrativer Diskussion und Kooperation mit VertreterInnen der Kybernetik und angrenzender Wissenschaftsdisziplinen. (Meine Überlegungen würden nach den Definitionen der GfK im wesentlichen zur Anthropokybernetik gehören.)

2. Als Modell für die gegenstandsspezifische Ausarbeitung kybernetischer Begrifflichkeit dient hier die Untersuchung einiger Aspekte des Tonsatzes. Dieser ist der Kern des musikalischen Kunstwerks. Er lässt sich als dynamisches ideell-materielles System verstehen. Als Gefüge hat er zwei Hauptdimensionen: Er ist die Anordnung von Stimmen in Vertikale und Horizontale, also im Tonraum als Gleichzeitigkeit und im Zeitverlauf als Nacheinander.

3. Theoretisch und in Partituren lassen sich zwar beliebig viele Stimmen übereinanderlegen. Wenn es aber um Wahrnehmbarkeit von Stimmen geht, gar im Sinn einer Polyphonie als Zusammenklingen (relativ) eigenständiger Einzelstimmen, ist bei spätestens 6 Stimmen ein Grenzwert erreicht. J. S. Bach überschreitet denn auch in seinen Fugen diese Stimmenzahl nicht. Hier macht sich eine weitere ergänzende Regularität bemerkbar: Die individuelle Ausprägung und Gestalthaftigkeit der einzelnen Stimmen als Melodien verhält sich – ceteris paribus – komplementär zur Anzahl der Gesamtstimmen. So sind im normativen Palestrina-Satz der Spätrenaissance die Einzelstimmen weitgehend dequalifiziert. Auf der anderen Seite erfordert die Entfaltung einer Kantilene, einer reichverzierten, komplex figurierten Oberstimmenmelodie kompensatorisch eine Vereinfachung der Begleitung, melodisch wie harmonisch, wie etwa bei Bellini und dem frühen Verdi. ‚Stellgröße’ ist die dialektische Einheit der Leitideen Komplexität versus Verständlichkeit.

4. Der Tonsatz ist seinerseits Element des Musikprozesses und damit Element einer komplexen Struktur von Regelkreisen bzw. Systemen der Produktion und Rezeption. Dieser Musikprozess ist in drei zeitlich aufeinanderfolgende Hauptabschnitte gegliedert. Daraus gehen sechs jeweils variante Erscheinungsformen des musikalischen Werks hervor.

5. Die Strukturen dieser Systeme wie das, was in ihnen vorgeht – ihr ‚Verhalten’ – sind wiederum Element der Musikkultur, damit sozial und kulturell bedingt und von übergeordneten Systemen mitdeterminiert. Diese vielfältige Verschachtelung und gestufte Hierarchie von System und als ‚Umwelt’ bzw. Umgebung sind analytisch auseinanderzufalten und hier einzubeziehen.

6. All die regelhaften Relationen innerhalb des Tonsatzes sind je nach Epoche, Gattung, Stil verschieden ausgeprägt. Die ‚Stellgrößen’ und damit Charakter und Inhalt der Tonsatz-‚Homöostase’ variieren also jeweils in der Synchronie.

7. Diese Relationen unterliegen überdies einem diachronen Wandel. Es ergibt sich so eine Homöostase zweiten Grades im historisch-sozialen Gesamtprozeß. ‚Störungen’ des Gleichgewichts sind somit oft Stimuli der Weiterentwicklung. Die hier verhandelten Systeme ‚Tonsatz’ befinden sich insofern in einem ‚Fließgleichgewicht’.

8. Die Frage der angemessenen und produktiven Verwendung kybernetischer Begrifflichkeit auf Tonsatz-Fragen wird noch generell wie im einzelnen zu diskutieren sein.

Die Entstehungsgeschichte der Deutschen Gesellschaft

für Kybernetik

Siegfried Piotrowski

Am

26. Mai 1963 wurde Dr. Helmar Frank auf den gerade neu eingerichteten

"Lehrstuhl für Informationswissenschaft" an der

damaligen Pädagogischen Hochschule zu Berlin berufen. (Fast)

alles Schrifttum sieht diese Berufung (zu Recht) als Ursprung des

Instituts für Kybernetik (IfK), wie die Gesellschaft in ihren

Anfängen hieß,

an.

Schon im Januar 1964 kamen zwei Mitarbeiter hinzu und begannen mit dem Aufbau eines Lehrmaschinenlabors. Professor Dr. Stein, als damaliger Berliner Senator für Wissenschaft und Kunst, stimmte am 28. August 1964 der Ausweitung der Forschungs- und Entwicklungsstelle zum (offiziellen Hochschul-)"Institut für Kybernetik" unter der Leitung des Lehrstuhlinhabers zu.

Schon bald dehnte sich das Arbeitsgebiet über die Lehrautomatenentwicklung hinaus auf andere Zweige der Kommunikationskybernetik, insbesondere der kybernetischen Pädagogik, aus: auf die Informationspsychologie, die systematische Entwicklung von Lehralgorithmen, den rechnerunterstützten Unterricht und die Organisationskybernetik.

Am 18. März 1964 wurde unter dem Gründungsvorsitz des Lehrstuhlinhabers die internationale "Gesellschaft für Programmierte Instruktion (GPI) e.V." in Nürtingen gegründet, deren Sekretariat bis 1970 Gast des Instituts war. Sie nennt sich seit einigen Jahren "Gesellschaft für Pädagogik und Information".

Im März 1966 veröffentlichten IfK und GPI das erste Fachlexikon der kybernetischen Pädagogik und der Programmierten Instruktion im Verlag Schnelle: einer der Mitbegründer der Kybernetik, Professor Dr. Hermann Schmidt, der dem Institut eng verbunden war, schrieb das Geleitwort.

Im Januar 1967 wurde dem Institutsdirektor das mit Unterstützung der Stiftung Volkswagenwerk und der Siemens AG eingerichtete "Rechenzentrum des Instituts für Kybernetik" übergeben. Im Februar 1968 wurde das am Institut mit Förderung der Nixdorf AG entwickelte rechnerunterstützte Parallelschulungssystem ROBBIMAT III sowie ein Anschluss an das Rechenzentrum des Instituts zur Fernbenutzung der Formaldidaktiken ("Telealzudi") in der Berliner E. O. Plauen-Schule öffentlich eingeweiht. Damit war der Grundstein für den rechnerunterstützten Unterricht (RUU) und den Einsatz der Formaldidaktiken in der deutschen Schulpraxis gelegt. Einen Monat später stellte das Institut im Deutschen Museum in München das Prinzip der Formaldidaktiken durch Datenfernübertragung mit seinem Rechenzentrum vor.

Im Juli 1969 konstituierte sich im nordrheinwestfälischen Kultusministerium in Düsseldorf das Beratungs- und Planungsgremium zur Gründung der vom Paderborner Kleinrechnerpionier Heinz Nixdorf zusammen mit dem Institutsdirektor initiierten späteren "Forschungs- und Entwicklungszentrums für objektivierte Lehr- und Lernverfahren" (FEoLL). Im November 1969 wurde die Standortfrage des FEoLL zugunsten von Paderborn entschieden, was die Gründung der heutigen Universität Paderborn (1972) politisch ermöglichte. Im November 1970 wurde das FEoLL als gemeinnützige GmbH gegründet und existierte in dieser Rechtsform bis zur Eingliederung in die Universität 1983.

1972 verließ ein Teil der Institutsangehörigen das Berliner "Stamminstitut" um am FEoLL und den beiden weiteren, vom Institut und der GPI initiierten Gründungen mitzuarbeiten: Bildungstechnologisches Zentrum (BTZ) in Wiesbaden und Bildungswissenschaftliche Universität Klagenfurt. Das Berliner Hochschulinstitut gab sich die Rechtsform des eingetragenen Vereins. Dieser Verein gab sich 1994 den Namenszusatz "Gesellschaft für Kommunikationskybernetik".

Die am 31. August 2000 an der FernUniversität in Hagen stattgefundene Mitgliederversammlung beschloss die Namensänderung in (Deutsche) Gesellschaft für Kybernetik e.V.

Eine nochmalige Namensänderung wird die Mitgliederversammlung der GfK am 22. November 2008 beschließen. Um auch der Informations- und Systemtheorie den ihnen zustehenden Raum schon im Namen der Gesellschaft anzuzeigen, wird die Umbenennung in Deutsche Gesellschaft für Kybernetik, Informations- und Systemtheorie e.V., Berlin beschlossen.

Norbert Wiener und Hermann Schmidt

Die Väter des Wiener-Schmidt-Preises

Siegfried Piotrowski

„Am 9. Dezember 1994 wäre Professor Dr. Hermann Schmidt, der Begründer des ersten Lehrstuhls für Reglungstechnik in der Welt an der damaligen Technischen Hochschule Berlin,100 Jahre alt geworden. Um die gleiche Zeit, am 26. November 1994 wäre auch Norbert Wiener, der Begründer der Kybernetik, 100 Jahre alt geworden“. Mit diesen Worten begrüßte Professor Dr. Ulrich Steinmüller, 1. Vizepräsident der Technischen Universität Berlin, am Freitag, 9. Dezember 1994 die Teilnehmer an einer Feststunde anlässlich dieser Geburtstage.

Professor Dr.-Ing. Manfred Krause aus dem Institut für Kommunika-tionswissenschaften der TU Berlin führte in seiner kurzen Eröffnungsansprache aus: „Wir haben uns heute hier versammelt, um zweier Männer zu ihrem 100. Geburtstag zu gedenken, die vor fünfzig Jahren in besonderer Weise das wissenschaftliche Denken verändert haben. Hermann Schmidt und Norbert Wiener sind die Begründer der Kybernetik, wobei letzterer 1947/48 diesen Begriff prägte, der in seinem Buch „Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine“ die Ergebnisse seiner Forschung über die mathematische Beschreibbarkeit des Verhaltens biologischer und technischer Systeme darlegte. Sie beruhten auf Untersuchungen aus dem zweiten Weltkrieg über die Vorhersage von Zielorten bei Flugabwehrsystemen und einer Reihe von medizinischen Studien. Hermann Schmidt hatte bereits 1942 in einer Denkschrift zur Gründung eines Instituts zur Regelungstechnik an der damaligen Technischen Hochschule zu Berlin-Charlottenburg auf die weit über die technischen Anwendungen hinausgehende Bedeutung des Regelungsbegriffes hingewiesen, indem er eine neue Denkweise im biologischen und gesellschaftlichen Kontext forderte“.

Die Stiftung des Wiener-Schmidt-Preises wurde 1994 zwischen dem langjährigen Vorsitzenden der GPI, Prof. Dr. Dr. Gerhard E. Ortner, und dem einstigen Gründungsvorsitzenden der GPI, Prof. Dr. Dr. h. c. Helmar Frank, vereinbart, bei der Feststunde an der Technischen Universität Berlin zum 100. Geburtstag von Norbert Wiener und Herrmann Schmidt am 9. Dezember 1994 verkündet. Durch den Preis soll eine dokumentierte, wesentliche Einzelleistung oder das wissenschaftliche Lebenswerk des Preisträgers gewürdigt werden.

Statut zur Vergabe des Wiener-Schmidt-Preises

durch die GfK und die GPI

Seit dem Jahre 1996 vergeben die Deutsche Gesellschaft für Kybernetik e. V. -GfK- und die Gesellschaft für Pädagogik und Information e. V. -GPI- gemeinsam den Wiener-Schmidt-Preis.

1996 an der Pädagogischen Fakultät der Karlsuniversität Prag an Professor Dr. Milos Lánský,

1998 an der Universität Paderborn an Professor Dr. Klaus Weltner,

2000 an der Pädagogischen Universität in Hradec Kralové an Professor Dr.-Ing. Uwe Lehnert,

2002 in der Staatsbibliothek, Berlin an Professor Dr. Dr. h.c. mult. Friedhart Klix,

2004 an der Universität Wien an Professor Dr. Klaus Krippendorff und

2006 in Berlin an Professor Dr. rer. nat. Felix von Cube.

Der Begriff Kybernetik wird in Übereinstimmung mit Hermann Schmidt (1941) und Norbert Wiener (1948) nicht auf die Theorie und Technik der Regelung beschränkt verstanden, sondern als Beschäftigung mit der Übertragung und Verarbeitung von Information unter Verwendung analytischer, modellierender, messender und kalkülisierender Methoden zum Zwecke von Prognosen (A. Comte) und Objektivationen (H. Schmidt).

Dabei kann Verarbeitung und raumzeitliche Übertragung von Information (A) in und zwischen Subjekten (Anthropokybernetik) oder auf der (B) biologischen Ebene (Biokybernetik) oder auch (C) in Maschinen (Konstruktkybernetik) erfolgen, aber auch (D) als vom Seinsbereich unabhängige Struktur betrachtet werden (allgemeine Kybernetik). In allen diesen vier Bereichen führt die Analyse auf vier aufeinander aufbauende Gegenstandsstrukturen:

(1)

Messung, Codierung und Übertragung von Information,

(2)

Algorithmen und Systeme der Informationsverarbeitung,

(3)

zielgerichtete Umweltlenkung (speziell: Regelung),

(4)

Zielverfolgung im Einflussbereich anderer Subjekte (speziell:

mathematische Spieltheorie).

Dieser am 8. Juni 1999 in Wien protokollierte umfassende Kybernetikbegriff schließt u. a. die folgenden Disziplinen ein:

Mathematische

Informationstheorie,

Informatik,

Regelungstheorie,

allgemeine Systemtheorie,

Wirtschaftskybernetik

(mathematische Wirtschaftsforschung),

Spieltheorie,

Organisationskybernetik,

Biokybernetik,

Theorie

künstlicher Intelligenz,

Bildungstechnologie.

Durch den Preis soll eine dokumentierte, wesentliche Einzelleistung oder das wissen-schaftliche Lebenswerk des Preisträgers gewürdigt werden. Die Stiftung des Preises wurde 1994 zwischen dem langjährigen Vorsitzenden der GPI, Prof. Dr. Dr. Gerhard E. Ortner, und dem einstigen Gründungsvorsitzenden der GPI, Prof. Dr. Dr. h. c. Helmar Frank, vereinbart, bei der Feststunde der Technischen Universität Berlin zum 100. Geburtstag von Norbert Wiener und Herrmann Schmidt am 9. Dezember 1994 verkündet.

Das Stiftungsstatut aus Dezember 1994 wurde am 10. November 2001 modifiziert und am 13. November 2004 wie folgt neu gefasst:

Die Vergabe des Preises erfolgt nach den folgenden Regeln:

Artikel 1

Der Preis wird möglichst in jedem zweiten Kalenderjahr vergeben, keinesfalls zweimal im selben Kalenderjahr und keinesfalls in einem dichteren Abstand als sieben Monate.

Artikel 2

Die Preisvergabe erfolgt öffentlich anlässlich einer von der Deutschen Gesellschaft für Kybernetik (mit-)getragenen Fachveranstaltung.

Artikel 3

Der Preis ist undotiert und besteht aus

1. einer

Medaille mit Porträts von Wiener und Schmidt,

2. einer

von den autorisierten Repräsentanten der beiden

Vergabeinstitutionen des Preises und der gemeinsamen Jury

unterzeichneten Urkunde.

3. dem von der Jury zu

liefernden Begründungstext der aktuellen Preiszuerkennung

(Laudatio) mit Auflistung der Jury, der Stifter und der bisherigen

Preisträger und

4. einer Druckschrift mit

Texten über das Wirken von Wiener und Schmidt, über den

Wiener-Schmidt-Preis und über dessen Vergabeinstitutionen, in

welcher auch das ursprüngliche, inzwischen mehrfach

modifizierte, Statut abgedruckt ist bzw. einem Band aus der

GfK-eigenen Reihe „Information - Kommunikation - Organisation“.

Artikel 4

Jedes direkte Mitglied einer Vergabeinstitution des Preises ist berechtigt, dem amtierenden Sprecher der Jury einen würdigen Preisempfänger bis spätestens drei Monate vor dem angesetzten Preisvergabetermin vorzuschlagen. Eigenbewerbungen um den Preis werden nicht behandelt. Der Vorschlag muss eine in der Laudatio verwendbare Begründung enthalten, welche die zu würdigende Leistung kennzeichnet.

Die Leistung muss durch nachzuweisende wissenschaftliche Veröffentlichungen zu Grundlagen und Lehre der Kybernetik unter Umständen auch durch das literarische Gesamtwerk einer Person dokumentiert sein. Das Dokumentationsmaterial ist der Jury, wenn sie es wünscht, vorzulegen. Es sollen deutschsprachige Publikationen gefördert werden, deshalb soll das Dokumentationsmaterial mindestens teilweise deutschsprachig sein.

Die Vergabe des Preises ist ausschließlich an natürliche Personen möglich. Die Vergabe zum selben Termin an mehr als eine Person ist nur dann möglich, wenn die gemeinsamen Preisträger für eine ersichtlich gemeinsam erbrachte Leistung ausgezeichnet werden sollen.

Artikel 5

Die Ausschreibung des Preises mit Nennung des nächsten Vergabetermins erfolgt in Print- oder virtuellen Magazinen der Vergabeinstitutionen spätestens sieben Monate vor diesem Termin.

Von den Leitungsorganen der beiden preisvergebenden Institutionen werden spätestens drei Monate vor der Preisvergabe höchstens je drei Mitglieder in die Jury delegiert; sie dürfen nicht selbst als Preisträger zur Wahl stehen. Die Mitglieder der Jury arbeiten ehrenamtlich.

Die Jury wählt (eventuell auf dem Korrespondenzweg) aus ihren Reihen einen Sprecher, der die Entscheidung über den Preisträger spätestens zwei Monate vor dem Vergabetermin herbeiführt und mit Begründung den Vorständen der Vergabeinstitutionen unverzüglich mitteilt.

Der Sprecher der Jury übergibt am Übergabetermin den Preis, sofern sich die Vorstände der Vergabeinstitutionen vier Wochen vor der Vergabe auf keine andere Persönlichkeit zur Erfüllung dieser Aufgabe geeinigt haben. Nach dem Vergabetermin sorgt der Sprecher dafür, dass die Vergabeinstitutionen rechtzeitig die nächste Ausschreibung vornehmen und ihre Delegationen für die neue Jury wählen; erforderlichenfalls macht er einen Vorschlag, der bei nicht rechtzeitigem Zustandekommen eines anderen Beschlusses als angenommen gilt. Als letzte Aufgabe leitet der Sprecher die Wahl seines Nachfolgers. Wiederwahl ist möglich.

Artikel 6

Die beiden Vergabeinstitutionen machen die Entscheidungen der Jury einschließlich der vom Sprecher gegebenen Begründung, jedoch ohne Benennung des Vorschlagenden, des Abstimmungsverhältnisses und anderer, der Entscheidung vorausgegangener Einzelheiten öffentlich.

Es folgen die Unterschriften des Vorsitzenden des Vorstands der GPI sowie der Vor-sitzenden des Vorstands und Beirats der GfK.

Die Preise der Deutschen Gesellschaft für Kybernetik

(GfK)

Siegfried Piotrowski

Der Wiener-Schmidt-Preis

Die Gesellschaft beschäftigt sich u. a. mit der jährlichen (Mit-)Ausrichtung von wissenschaftlichen Symposien. Im Dezember 1994 wurde an der Technischen Universität Berlin während einer von ihr mitveranstalteten Feierstunde anlässlich der 100. Geburtstage von Hermann Schmidt und Norbert Wiener, den "Vätern der Kybernetik", der Wiener-Schmidt-Preis von der Gesellschaft für Pädagogik und Information (GPI) und dem damaligen IfK/GKK proklamiert. Er wurde gestiftet zunächst nur für hervorragende wissenschaftliche Leistungen zur Förderung der Bildungstechnologie. Das Statut wurde während der Mitgliederversammlung 2001 überarbeitet und 2004 neu gefasst.

Am

30./31. Juli 1996 fand an der Pädagogischen Fakultät der

Karlsuniversität Prag aus Anlass des 70. Geburtstags von

Professor Dr. Milos Lánský ein Internationales

Symposion über Bildungskybernetik statt.

Es wurde

gemeinsam von der Sektion Kybernetik der AIS, vom damaligen IfK, von

der tschechischen AIS und dem Bildungstechnologischen Lehrstuhl der

Karlsuniversität veranstaltet. Dabei wurde erstmals der

Wiener- Schmidt-Preis zugleich für die Gesellschaft für

Pädagogik und Information e.V. (GPI) durch die Gesellschaft an

Professor Dr. Milos Lánský vergeben.

Anlässlich der Internationalen Woche der Begegnung vom 13. bis 21. Februar 1998 an der Universität/GH Paderborn würdigte die Gesellschaft das Lebenswerk von Professor Dr. Klaus Weltner durch die zweite Verleihung des Wiener-Schmidt-Preises.

Pfingsten 2000 veranstaltete die Gesellschaft in Hradec Kralové (Königsgräz/CZ) die 8. Prager Konferenz über Kybernetische Pädagogik mit. Dort wurde zum dritten Mal der Wiener-Schmidt-Preis verliehen; geehrt wurde damit Professor Dr.-Ing. Uwe Lehnert, Berlin.

Im November 2002 veranstalteten die Leibniz - Sozietät und die Deutsche Gesellschaft für Kybernetik gemeinsam das Kolloquium "Kybernetik und Interdisziplinarität in den Wissenschaften - Georg Klaus zum 90. Geburtstag" in der Staatsbibliothek, Berlin, Unter den Linden. Anlässlich dieses Kolloquiums wurde der Wiener-Schmidt-Preis 2002 an Professor em. Dr. habil. Dr. h. c. mult. Friedhart Klix, Berlin verliehen.

Anlässlich der Konferenz "Multimedia - ethische Europabildung" wurde im Rahmen eines kybernetischen Kolloquiums der Wiener-Schmidt-Preis 2004 am Freitag, 11. Juni 2004 an der Universität Wien an Professor Dr. Klaus Krippendorff, The Annenberg School for Communication, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA vergeben.

Die Gesellschaft für Pädagogik und Information führte am 17. und 18. November gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Kybernetik und der Leibniz-Sozietät Berlin den "Berliner November 2006" durch. Am 17. November fand die Fachtagung "Multimedia und ethische Bildung" statt. Die sechste Preisverleihung des Wiener-Schmidt-Preises wurde als Höhepunkt des Berliner Novembers im Anschluss an die Fachtagung durchgeführt. Professor Dr. rer. nat. Felix von Cube wurde für sein Le-

benswerk mit dem Wiener-Schmidt-Preis geehrt.

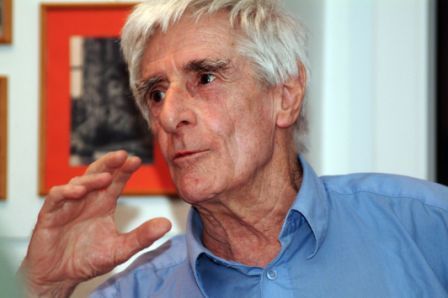

Anlässlich des vom 21. bis 22. November 2008 stattfindenden Berliner November, der unter dem Thema 60 Jahre Kybernetik“ steht, wird mit dem Wiener-Schmidt-Preis 2008 Professor Dr. Robert Trappl, Wien geehrt. Einige Daten zum diesjährigen Preisträger:

*

1957 - 1966 Studium der Elektrotechnik (TH Wien; Dipl.-Ing.),

Soziologie (Institut für Höhere Studien, Wien; Diplom) und

Psychologie, mit Nebenfach Astronomie (Universität Wien; Dr.

phil.)

* 1971 Habilitation für Biokybernetik und

Bioinformatik

* Seit 1977 o. Univ.-Prof. für Medizinische

Kybernetik und Artificial Intelligence und Vorstand des gleichnamigen

Instituts an der

Universität Wien, seit 2004 an der

Medizinischen Universität Wien

* Seit 1984 Leiter des

Österreichischen Forschungsinstituts für Artificial

Intelligence

Mitverfasser, Herausgeber und Mitherausgeber von

32 Büchern, zuletzt: Programmieren für den Frieden,

Computerunterstützte Methoden für die Vermeidung/Beendigung

internationaler Konflikte

(Mit-)Autor von über 150

Fachpublikationen,

Editor-in-Chief der internationalen

Fachzeitschriften "Applied Artificial Intelligence" und

"Cybernetics and Systems" (beide USA)

Der Preis für Organisationskybernetik

„Heinz-von-Foerster-Preis“

Im

November 1998 veranstaltete die damals noch Institut für

Kybernetik Berlin e.V./ Gesellschaft für

Kommunikationskybernetik heißende GfK an der Technischen

Universität Berlin die Berliner Konferenz "Bildung und

Kommunikation in und für Europa" mit. Anlässlich der

1998er Mitgliederversammlung wurde, initiiert vom stv. Direktor

Siegfried Piotrowski, die Vergabe eines neuen Kybernetik-Preises

beschlossen.

Der Preis sollte alle zwei Jahre, erstmals 1999,

verliehen werden und zwar für herausragende Beiträge zur

wissenschaftlichen Weiterentwicklung und gesellschaftlichen

Verankerung der Gesellschafts- und Organisationskybernetik.

Vom 26. bis 28. November 1999 fand an der Humboldt-Universität Berlin unter dem Rahmenthema Kybernetische Visionen - (Re)Vision der Kybernetik" ein Symposium mit den drei Arbeitsgruppen Wissenschaftsorganisation - Organisationskybernetik, Philosophie der Kybernetik - Kybernetik der Philosophie und Kybernetik des Lehrens - Lehren der Kybernetik statt.

Im Rahmen dieses Symposiums erfolgte die Verleihung des neuen Preises am Sonntag, 28. 11. 1999, in einer Feierstunde an Professor em. Dr. phil. Herbert Stachowiak.

Der Berliner November 2001 fand am 9. und 10. November im Clubhaus der Freien Universität Berlin statt. Anlässlich einer Feierstunde am Sonntagmorgen, 10. November 2001, wurde der Preis ein zweites Mal verliehen. Preisträger war Professor Dr.- Ing. habil. Günter Ropohl, Karlsruhe.

Vom

14. bis 16. November 2003 fand im Harnack-Haus (Tagungsstätte

der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften

e.V.) der traditionelle Berliner November statt. Veranstalter war die

Deutsche Gesellschaft für Kybernetik, zum dritten Male zusammen

mit der Leibniz-Sozietät.

Der Freitag und Samstagmorgen

standen unter dem Thema "Ethik in der Wissenschaft - Die

Verantwortung der Wissenschaftler" - zum Gedenken an Klaus

Fuchs.

Der Samstagnachmittag und Sonntagmorgen war dem Gedenken an

unseren Freund Heinz von Foerster mit dem Kolloquium "Die

Kybernetik der Kybernetik" gewidmet.

Der Sonntagmorgen fand

seinen Abschluss in einer Feierstunde mit der Vergabe des Preises für

Gesellschafts- und Organisationskybernetik an Magister

Sonja Radatz,

Leiterin des Instituts für systemisches Coaching und

Training und seit Jahren systemische Beraterin, Vortragende, Coach

und Gastdozentin an Hochschulen im In- und Ausland sowie an Professor

Dr. Wolfgang Winter,

seit 1994 selbständiger Unternehmensberater und seit Oktober

1999 Dozent für Internationales Management an der BA Heidenheim

in den Fachrichtungen Handel und Industrie.

Am 13. November 2004 hätte der am 13. November 1911 geborene, am 2. Oktober 2002 verstorbene Heinz von Foerster seinen 93. Geburtstag gefeiert, An diesem Tage beschlossen Vorstand und Beirat der Deutsche Gesellschaft für Kybernetik e.V., Berlin (GfK) und der Vorstand des Kuratoriums Wirtschaftskompetenz für Europa e.V., Paderborn (KWE) den bisherigen Preis für Gesellschafts- und Organisationskybernetik in

Heinz von Foerster - Preis für Organisationskybernetik

umzubenennen und zukünftig gemeinsam zu vergeben.

Mit dem Preis sollen von nun an herausragende Leistungen in den Bereichen

·

Unternehmensführung sowie

·

Unternehmens- und Personalberatung auf der Grundlage

kybernetischen Denkens und/oder unter Anwendung

kybernetischer Modelle und Verfahren

gewürdigt werden.

Gemeinsam mit dem Kuratorium Wirtschaftskompetenz für Europa und dem Verband 'die Führungskräfte' vergab die Deutsche Gesellschaft für Kybernetik den am 13. November 2004 gestifteten Heinz-von-Foerster-Preis für Organisationskybernetik am 2. Mai 2006 im Industrie-Club Düsseldorf an Herrn Universitätsprofessor Dr.- Ing. Helmut Hoyer, Rektor der FernUniversität in Hagen in Würdigung seiner herausragenden Leistungen im Bereich der Unternehmensführung auf der Grundlage kybernetischen Denkens und der Anwendung kybernetischer Modelle und Verfahren als langjähriger Rektor der FernUniversität in Hagen.

Das Kuratorium Wirtschaftskompetenz für Europa und die Deutsche Gesellschaft für Kybernetik vergaben den Preis 2007 anlässlich des Berliner November am 9. 11. an Professor Dr. Hans A. Wuethrich. Er hat das kybernetische Verständnis in der Betriebswirtschaft stetig weiterentwickelt und die Foerster’schen Überlegungen zur Kybernetik zweiter Ordnung in die BWL integriert und für seine Beratungs- und Publikationstätigkeit fruchtbar gemacht.

Pädagogische Forschung und Information

Die Gesellschaft für Pädagogik und Information e.V., Paderborn und Berlin

Die Gesellschaft für Pädagogik und Information wurde 1964 mit dem Ziel gegründet, die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet systematischer, wissenschaftlich begründeter Lehr- und Lernverfahren einer breiten Öffentlichkeit bekanntzumachen und ihre Einführung in Schule und Ausbildung zu fördern. Die GPI gründete sich 1964 als „Arbeitsgemeinschaft Programmierte Instruktion e.V.“. Jeweils durch Beschluss der Mitgliederversammlung wurde der Name der Gesellschaft 1966 in „Gesellschaft für Programmierte Instruktion und Mediendidaktik e.V.“ und schließlich 1980 in „Gesellschaft für Pädagogik und Information e.V.“ umbenannt. Die Gesellschaft befasste sich zunächst mit dem Konzept der „programmed instruction“, den Modellen der informationspsychologischen und systemtheoretischen Lerntheorien und mit Entwürfen für technische Hilfen für Unterricht und Ausbildung. Sie wirkte an der Entwicklung der Bildungstechnologie zu einer übergreifenden Theorie bildungsrelevanter Verfahren und Organisationsformen mit.

Die GPI versteht sich heute als Fachverband für Pädagogik und pädagogische Forschung; Entwicklung und Information Das Themenspektrum ihrer Arbeit reicht von der Problematik zeitgemäßer Bildungsinhalte angesichts rasch wechselnder Anforderungen durch Politik, Wissenschaft und Technik bis hin zur Entwicklung medienunterstützter Lehr- und Lernhilfenhilfen, Fragen der Planung und Durchführung von didaktischen und bildungsbetrieblichen Prozessen, Entwicklung und Evaluierung von Bildungsmedien und medienpädagogischen Fragen zu Multimedia und Bildungsnetzwerken.

Die GPI fördert ein enges Zusammenwirken von pädagogischer Wissenschaft und Praxis; sie ist dabei auf keine wissenschaftstheoretische oder bildungspolitische Position festgelegt. Professor Frank, Mitbegründer und Ehrenmitglied der GPI, führte dazu aus Anlass des dreißigjährigen Bestehens der GPI aus: „Der Erfolg und Bestand unserer GPI beruht nicht zuletzt darauf, dass sie von vornherein bestrebt war, die verschiedenen bildungstechnologischen Ansätze zu integrieren, … statt diese oder jene polemisch oder taktisch auszugrenzen."

Die GPI ist bemüht, ihre Arbeitsergebnisse und konzeptionellen Vorstellungen den Institutionen von Bildungspolitik und Bildungsverwaltung vorzutragen. Sie nimmt gutachterlich Stellung zu mediendidaktischen und bildungstechnologischen Fragen. Die GPI versteht sich als ein sachkompetentes Gremium von Wissenschaftlern und Praktikern, das seine Erfahrungen und Erkenntnisse der Bildungspolitik zur Verfügung stellt. Die GPI bemüht sich um eine angemessene Berücksichtigung von Medienpädagogik und Bildungsorganisation beim Auf- und Ausbau der Bildungssysteme und um die Sicherung von Forschungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Zur Integration getrennt erarbeiteter Ergebnisse auf den Gebieten Mediendidaktik und Bildungstechnologie in Deutschland hat sich die GPI seit 1990 auch in den neuen Bundesländern engagiert.

Die GPI hat in Verfolgung ihrer Ziele Medienpreise gestiftet bzw. sich an wissenschaftlichen Auszeichnungsverfahren beteiligt. Der vom derzeitigen Vorsitzenden und Ehrenmitglied, Univ.-Prof. Dr. Dr. Gerhard E. Ortner, ins Leben gerufene COMENIUS-Preis hat sich zur führenden Auszeichnung für exemplarische Multimediaprodukte entwickelt. Er wurde bislang 15-mal vergeben. Die ERASMUS-Auszeichnungen für europapolitische und eurokulturelle Bildungsmedien gehen ebenfalls auf eine GPI-Initiative zurück und werden derzeit durch die European Society for Education and Communication, an deren Gründung die GPI federführend beteiligt war, vergeben. Bei der Vergabe des wissenschaftsorientierten Wiener-Schmidt-Preises arbeitet die GPI mit der Deutschen Gesellschaft für Kybernetik zusammen.

Die Arbeit der GPI kann in Einrichtungen und Sektionen, Arbeits- und Projektgruppen erfolgen. „Mediendidaktik und Kommunikationstechnik“; „Multimediales Computerlernen und EDV-Didaktik“; „Medieneinsatz in der Sonderpädagogik“; „Medienpädagogische Aus- und Weiterbildung“; „Gesellschaft für Bildungsmittel – GBM“; „Gesellschaft für Bildung und Organisation – GBO“; „Multimedia & Hypermedia in der Wissenschaft“ Derzeit arbeitet als Einrichtung der GPI das Institut für Bildung und Medien der GPI:

Der Vorstand der GPI wird von folgenden Mitgliedern gebildet: Univ.-Prof. Dr. Dr. Gerhard E. Ortner, FernUniversität in Hagen, 1. Vorsitzender der GPI, Wissenschaftlicher Leiter des IB&M der GPI, Dr. Joachim Thoma, Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung von Berlin, 2. Vorsitzender der GPI, Jürgen Luga-Lopez, Redaktionsbüro Education, Werdohl, Dr. Bernd Mikuszeit, Institut für Bildung und Medien der GPI, Berlin, Bundesgeschäftsführer der GPI, Geschäftsführer des IB&M der GPI, Prof. Dr. Siegfried Piotrowski, Hagen, Dr. Ute Szudra; Institut für Bildung und Medien der GPI Berlin, Univ.-Prof. Dr. habil. Gerhard Zimmer, Universität der Bundeswehr Hamburg.

In das Kuratorium der GPI wurden berufen: o. Univ.-Prof. Dr. Thomas A. Bauer, Wien, Univ.-Prof. Dr. Ing. Uwe Lehnert, Berlin und Ltd. MR a.D. Dr. Gerhard Stroh, Rothenburg/Tauber

Seit dem Gründungsjahr 1963 finden wissenschaftliche Symposien und Tagungen statt, auf denen auch die Informationsanliegen von pädagogischen Praktikern berücksichtigt werden Sie wurden häufig mit einer Fachausstellung verbunden oder wurden in enger Zusammenarbeit mit Messen wie z.B. der DIDACTA organisiert. In den letzten Jahren wurden die GPI-Veranstaltungen, Fachtagungen und Symposien in der Regel zeitgleich und im Zusammenhang mit den jährlichen COMENIUS-Auszeichnungsveranstaltungen durchgeführt.

1991 wurde das IB&M Institut für Bildung und Medien der GPI als selbständige Einrichtung der Gesellschaft für Pädagogik und Information e.V. gegründet. Seit Gründung wird die Arbeit des Instituts aus Projektmitteln finanziert. Dem IB&M-TEAM gehören derzeit an: Univ.-Prof. Dr. Dr. Gerhard E. Ortner als Wissenschaftlicher Leiter des IB&M) Dr. Bernd Mikuszeit als Geschäftsführer, Dr. Ute Szudra, PD Dr. habil. Elfi Bendikat, Dirk Rellecke, Erland Striegler, Beate Wiethoff, Wofgang Schulze

Die Projektarbeiten des IB&M sind vielfältig und konzentrieren sich in Abhängigkeit von den jeweiligen Fördermöglichkeiten auf unterschiedliche Schwerpunkte. Dazu gehören unter anderem die wissenschaftliche Erschließung, Bearbeitung und Dokumentation von Bildungsmedien, insbesondere von exemplarischen Multimediaprodukten; die Prüfung und Bewertung interaktiver multimedialer Bildungssysteme, Weiterbildungssysteme, Trainingssysteme; Entwicklungskonzeptionen für Bildungsmedien und Bildungssysteme, insbesondere nach dem Konzept der von Ortner entwickelten „Differenziellen Didaktik“ mit der Perspektive der „Blended Education“ sowie nationale und internationale medienpädagogische Projekte und Veranstaltungen.

Über die Ergebnisse der Arbeit des IB&M informiert unter anderem regelmäßig die Fachzeitschrift L.A. Multimedia, an deren Herausgabe die GPI seit deren erster Ausgabe mitwirkt.

Paderborn und Berlin, im November 2008